VUCA時代の人材戦略~前編~

2020年04月27日(月)掲載

「お金とビル、ブランドを取り上げられても、社員さえいれば、10年ですべてを元通りに再建できる」(注1)-1948年に当時P&G米国本社の会長であったリチャード・R・デュプリーの言葉です。70年以上が経った今も、古びることなく、むしろ噛みしめたい表現です。しかし、前提となる会社と人との関係性は大きく変化しました。そこで、アップデートを試みても良いのではと考えます。それが、このコラムを書こうと思った理由です。

現代では、全てを「社員」にこだわる必要はなくなりました。むしろ、 経営者が欲している最高の人材は転職マーケットにはおらず、プロフェッショナルとして自らを自らで雇用している可能性が高いのです。ここを、念頭においてこのコラムを読んでいただければ幸いです。

本コラムは前編・後編の2本立てになっています。

目次は以下の通りです。

一章:第四次産業革命によっておきたビジネスのパラダイムシフト

二章:人と会社の関係性におきた逆転現象

三章:VUCA時代にアジャストした人材活用方法

一章:第四次産業革命によっておきたビジネスのパラダイムシフト

さて、人材獲得における戦略について触れる前に、私たちが置かれている現状を、正しく理解するところから始めたいと思います。

平成元年:ダイヤモンド社https://diamond.jp/articles/-/177641?page=2

を参照に筆者作成)

変化を分かりやすく知れるので、平成の30年でどのように変わったのか、世界時価総額ランキングを見てみます。(注2) 特徴は2点です。1.IT企業が上位を独占したこと 2.中国系企業が飛躍したことです。なお1992年時点では、2019年の表の上位5社は、設立もされていませんでした。残念ですが、上位30位に占める日本企業の数は、21社から0社に。50位まででは、トヨタ自動車が43位に一社入っているのみです。

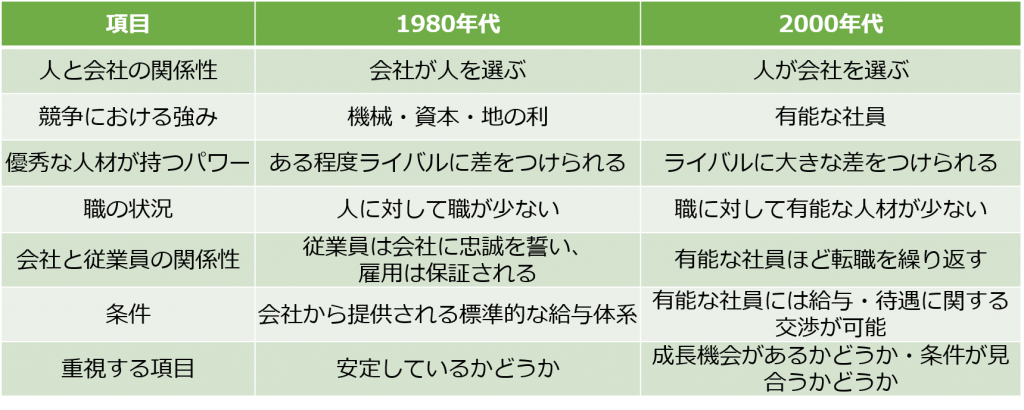

第四次産業革命の前と後では、競争における強みに変化が生じました。1980年代までは機械・資本・地の利が競争優位性を生み出しましたが、2000年代以降は、有能な人材が優位性を持つこととなりました。

インターネットによる第四次産業革命によって、ゲームのルールは根本から変わりました。もはや、昨日まで野球のルールであったのにもかかわらず、今日からはサッカーのルールで戦うようにと言われたような状態です。しかし、大前提が既に変わったことに対して、未だに日本の多くの企業が目を背けているのではないかと思います。

改めて認識しなければいけないことは、以下の3点と考えています。

A. 変化が急速かつ急激なため、過去の成功事例は即座に陳腐化する。

B. ‘Winner-Takes-All’になったことで、時間の価値が劇的に高まった。

C. 有能な人材とその他大勢では、生産性に天と地ほどの差が出た。

それぞれについて、説明します。

A. 変化が急速かつ急激なため、過去の成功事例は即座に陳腐化する。

今、私たちはVUCAの時代に生きています。VUCAとはVolatility (変動性) / Uncertainty (不確実) / Complexity (複雑性) / Ambiguity (曖昧性) が飛躍的に高まった状況を示す言葉です。

VUCAという言葉は、元々アメリカ軍の「テロとの戦い」の中で生まれたものです。対象が、国家のように分かりやすいものでなく、かつ敵のリーダーも不明確であり、しかもテロは全世界で同時多発的に起きます。過去のように、本国の参謀本部が作戦計画を立てて現場部隊が忠実に計画を実行するような巨大なピラミッド型では対処し切れなくなったのです。

そこで、VUCAに対応する行動哲学として、OODAループが注目されました。(注3)

Observe (観察) / Orient (情勢への適応) / Decide (意思決定) / Act (行動) を高速回転させるモデルです。特に、発案者であるアメリカ空軍大佐のジョン・ボイドは二番目のOをその重要度から「BIG O」と呼びました。少し複雑ですが、あえて単純化すれば、「データから、即座に意味を読み取れるか」が生死を分けるということです。

では、単なる「データ」から意味を持つ「インフォメーション」へ昇華する速度と精度を高めるためには、どのような仕組みを用意すればよいのでしょうか。

一橋大学名誉教授、カリフォルニア大学バークレー校特別名誉教授を務め、組織論の大家である野中 郁次郎は、『知識創造企業』の中で、以下の3つを提示しました。(注4)

1.計画的に組織の外の経験を取り入れること

2.古い知識から脱却すること

3.アナロジーによってイメージを拡散すること

AIの時代になっても、数字の羅列に意味を付与し、意思決定を行うのは人間の仕事ですから、これら3点を常に行う仕組みを、どのように組織として持つかがリーダーに問われています。

B. ‘Winner-Takes-All’になったことで、時間の価値が劇的に高まった。

世界の時価総額ランキング上位の企業に共通するビジネス形態は、プラットフォーム型であることです。

ボストン大学教授で、デジタル経済に関するMITイニシアチブの研究員である、マーシャル・アルスタインは、プラットフォーム・ビジネスの特徴として、以下の3つを挙げています。(注5)

1.先行者優位となること。プラットフォームの質に関係なく、ユーザや補完財が多いものの方がユーザ1人当たりの効用が高まるため、先に市場に参入した方が有利となる。

2.ロックイン効果が働くこと。ひとたびプラットフォームに参加すると、そこで構築した人間関係や利用出来る補完財を他に移行できないことから、スイッチングコストが高まる。

3.’Winner-Takes-All’となること。蓄積されたユーザ数と補完財数によるネットワーク効果によって常に競争優位に立つことが出来る。

初めに山の頂上に辿り着いた者だけが、圧倒的勝者となり、二番手以下に価値が無くなる二極化時代です。熾烈ですが、現実なので受け止めなければいけません。ブロックチェーン技術が確立され社会に根付くまでは、データは中央集権的になるため、この構造が変わることはないでしょう。

’Winner-Takes-All’は、正確にはThe first winner takes it all’です。The firstを勝ち取るための戦略を考えなければいけなくなりました。

C. 有能な人材とその他大勢では、生産性に天と地ほどの差が出た。

Netscape Communications社の創業者で、現在シリコンバレーで投資家として活躍するマーク・アンドリーセンは「優秀な5人のプログラマは、二流のプログラマ1000人を完全に凌駕する」と発言しました。(注7)生産性の非常に高い人ができることと、平均的な人ができることのギャップがどんどん大きくなっているというのです。私も、向かいの席に座っている彼とそんなにも差があるとは信じたくありません。

しかし、デジタルは限界費用(モノを1から2にするコスト)がゼロになるという、あり得ないことを起こしてしまいました。デジタル商材の場合、複製や保管、輸送コストが、実体のある「モノ」とは大きく異なります。1度完成したデータを作れば、それを複製するコストはほぼゼロです。

日本のモノづくり産業が息を吹き返すためには、この限界費用がゼロになった事実とどう向き合うかだと考えています。職人の技術の粋を集めたモノづくりの伝統と、デジタライゼーションの組み合わせが求められています。『限界費用ゼロ社会 〈モノのインターネット〉と共有型経済の台頭』は、ドイツ政府が主導するIndustry4.0の参謀であるジェレミー・リフキンによる著作です。(注8)基本的な概念はアメリカWIRED誌の元編集長だった、クリス・アンダーソンの『フリー 〈無料〉からお金を生みだす新戦略』の中で「ビット経済」として語ったことと共通しています。(注9)こちらは2009年の著作で少し古いですが、いずれも製造業に関わる方にこそ、一読いただきたい内容です。

二章:人と会社の関係性におきた逆転現象

第四次産業革命によって、ビジネスのルールにパラダイムシフトが起きたことを述べました。ビジネスの前提条件が変わったのですから、そのルールの上で動く「組織」とそれを構成する「人」の在り方も大きく変わります。

VUCA時代の組織とマネジメントの在り方については、従来のピラミッド型に対して、「ホラクラシー」や「ティール組織」などのキーワードで語られています。ここでは、その解説には紙面を割かず、「組織」と「人」の関係性に焦点を当てて考えます。

以下は、2000年代にマッキンゼー・アンド・カンパニー社が実施した、war for talent 調査の結果です。エド・マイケルズらによる『ウォー・フォー・タレント ― 人材育成競争 (Harvard Business School Press)』は20年近く前の書籍ですが、経営に関わる方にとっては今もなおバイブルの一つと言えると思います。(注10)

組織と人の関係性について、最も重要な観点は、どちらに優位性があるかです。

1980年代までは、会社が人を選ぶ時代でした。それが、2000年代以降は、人が会社を選ぶようになりました。産業が製造から情報へ移り、高度な管理能力が必要とされる時代になったからです。

また、会社と従業員の関係性については、昔、従業員は会社に忠誠を誓い、雇用は保証されるものでした。日本型雇用の特徴と言われた、終身雇用、年功序列、企業別組合、新卒一括採用などは、成長を前提としたバブル期にとって合理的であった仕組みです。しかし、1990年代初頭にバブルが崩壊してから既に30年が経とうとしています。

2019年に、日本経済団体連合会代表理事の中西 宏明会長と、トヨタ自動車株式会社の豊田 章男社長がそれぞれ終身雇用の維持は難しいとの趣旨で発言をし、話題になったことは記憶に新しいと思います。

5月7日の日本経済団体連合会の定例記者会見において、代表理事である中西会長は以下のように述べました。(注6)

「終身雇用を前提に企業運営、事業活動を考えることには限界がきている。外部環境の変化に伴い、就職した時点と同じ事業がずっと継続するとは考えにくい。働き手がこれまで従事していた仕事がなくなるという現実に直面している。そこで、経営層も従業員も、職種転換に取り組み、社内外での活躍の場を模索して就労の継続に努めている。利益が上がらない事業で無理に雇用維持することは、従業員にとっても不幸であり、早く踏ん切りをつけて、今とは違うビジネスに挑戦することが重要である」

株式会社である以上は、事業運営によって利益を出していくことが第一の目的です。株式会社サイバーエージェント藤田晋社長をモデルに、2018年にドラマ化された「会社は学校じゃねぇんだよ」は本質だと思います。2020年の今からでも、自分が自分を雇用し、経営する感覚を持つべきだと私は考えます。

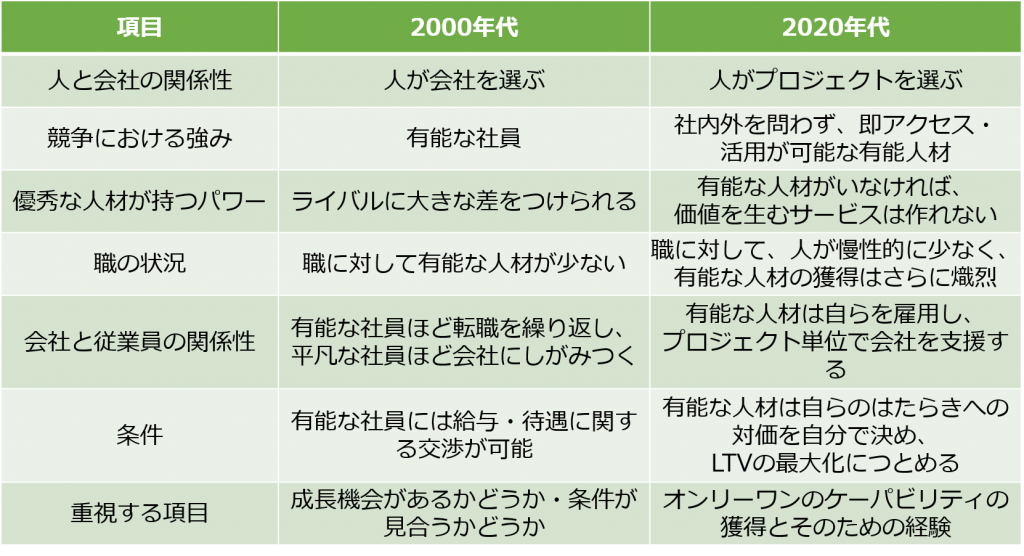

さて、先ほど紹介した、War for talent調査は、1990年代末から2000年代初頭に掛けて行われました。 我々が経営戦略に生かすためには、さらなるアップデートが必要です。そこで、2020年代以降を予想し、筆者が加筆したものが以下です。

会社が人を選ぶ時代が終了し、人が会社を選ぶようになった優位性の逆転は、有能な人材は需要に対して常に不足している状況に基づいていますので、マクロで人口減少が進む2020年代も変わりません。

変わるのは、選ぶ対象です。人は会社を選ぶのではなく、個別のプロジェクトを選ぶようになると考えます。

2020年代の個人にとって重要なことは、自分という商材が持つLTV(生涯価値)の最大化です。では、価値を高めるためにはどうするかと言うと、売り手に対して買い手が多い状況を常に作ることです。価値を高める為には、前述の野中氏が『知識創造企業』の中で言ったアプローチが効果的です。会社員版で言い換えるなら、①複業などを通じて、会社の外で経験を積む機会を作る ②自身が持つ専門性を軸に、新たな職種領域にチャレンジする ③得た知識を組み合わせて、オリジナルの仮説を作る ①~③のサイクルを回すこと、となるでしょうか。プロフェッショナルを目指す個人ほど、会社の外へのベクトルが強まります。

よって、あなたが突破口を開くことの出来るイノベーション人材を探そうと思った時には、会社という枠組みに囚われず、自分で自分を雇用することを選んだ人達に目を向けるのが合理的かもしれません。

<引用・参考文献>

(注1)P&G OUR RECRUITING PHILOSOPHY https://japan.pgcareers.com/pg%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6/leadership-development/

(注2)yahooファイナンス世界時価総額ランキング https://stocks.finance.yahoo.co.jp/us/ranking/?kd=4&tm=d

(注3)入江, 仁之『OODAループ思考[入門] 日本人のための世界最速思考マニュアル』,2019年

(注4)野中 郁次郎, 竹内 弘高, 梅本 勝博 『知識創造企業』,1996年

(注5)マーシャル・W・ヴァン・アルスタイン 『プラットフォーム革命 DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー論文』,2016年

(注6)一般社団法人日本経済団体連合会 記者会見における会長発言https://www.keidanren.or.jp/speech/kaiken/

![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)