定着率とは?平均や計算方法、高い企業の特徴、上げる方法を解説

2025年06月30日(月)掲載

企業の成長には、優秀な人材を定着させることが不可欠です。しかし、定着率を向上させるためには、単にはたらきやすい環境を提供するだけではなく、従業員が自社で長くはたらき続けたいと思えるような施策が必要です。

本記事では、定着率の算出方法や平均値、そして定着率を上げるための具体的な方法などを詳しく解説していきます。

定着率とは

定着率とは、一定期間内に企業に在籍し続ける従業員の割合を示す指標です。従業員満足度や生産性の高さと結びついており、企業の成長と安定に寄与します。近年、人材の流動化が進む中、優秀な人材の確保に課題を感じる企業が増加したことで、定着率を高める重要性が増しています。

定着率の計算方法

定着率は、以下の式で計算します。

例えば、1月1日に100人の従業員がいて、1年間で10人が離職した場合、定着率は90%となります。

定着率を計算するタイミング

定着率を正しく把握するためには、算出のタイミングを明確にすることが重要です。

一般的には「入社3ヶ月」「6ヶ月」「1年」などの節目で測定されることが多く、それぞれの時点での離職者数をもとに定着率を算出します。特に、新卒や中途社員が早期に離職するケースが多いため、3ヶ月や6ヶ月のタイミングでのチェックは早期離職の兆しを捉えるうえで有効です。時期ごとのデータを継続的に追うことで、組織としての課題や改善点が見えてきます。

定着率は一度きりではなく、複数のタイミングで定期的に確認することが大切です。

離職率との違い

定着率と混同されがちな指標に離職率があります。離職率は、一定期間内に企業を離職した従業員の割合を示す指標です。つまり、定着率は「残った人」の割合を示し、離職率は「辞めた人」の割合を示します。そのため、定着率と離職率を足すと100%になります。

どちらも従業員の動向を把握する指標ですが、定着率は従業員の定着、つまり企業への愛着やエンゲージメントを測る上で重要な指標です。

定着率の平均値

定着率の平均値は業界や雇用形態によって異なります。ここでは、最新のデータに基づいて、さまざまな角度から定着率の平均値を見ていきましょう。

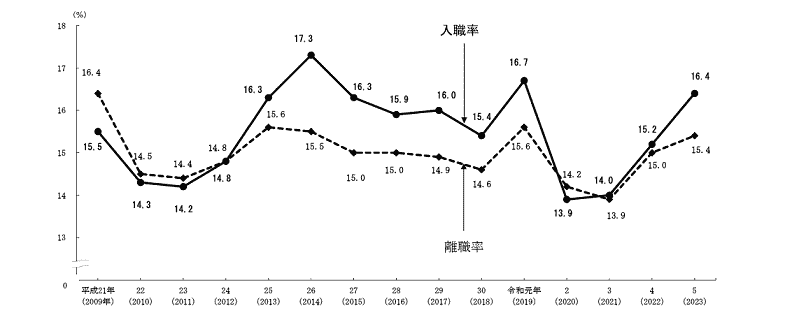

労働者全体の平均

厚生労働省の調査によると、2023年の全体の離職率は15.4%であることから、定着率は84.6%であると読み取れます。つまり、100人の従業員がいれば約85人が1年以上同じ企業ではたらき続けているということです。離職率は直近15年程大きな変化はなく15%前後で推移しているため、定着率は85%前後といえます。

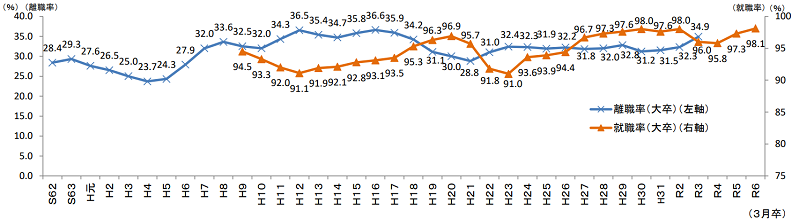

新卒採用者の平均

新卒採用者の定着率は、全体の平均よりも低い傾向にあります。厚生労働省の調査によると、2021年に大学を卒業した人の3年以内の離職率は34.9%です。つまり、新卒採用者の定着率は約65%です。

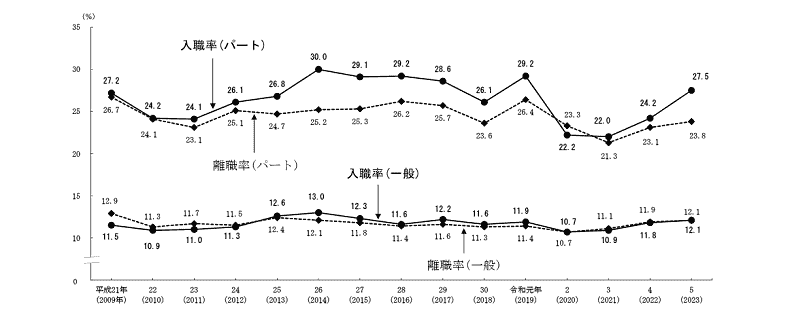

就業形態別の平均

就業形態別に定着率を見てみると、正規雇用者の定着率が高く、非正規雇用者の定着率が低い傾向にあります。2023年の調査結果は以下の通りです。

- 正規雇用者:離職率 12.1%、定着率 87.9%

- 非正規雇用者: 離職率 23.8%、定着率 76.2%

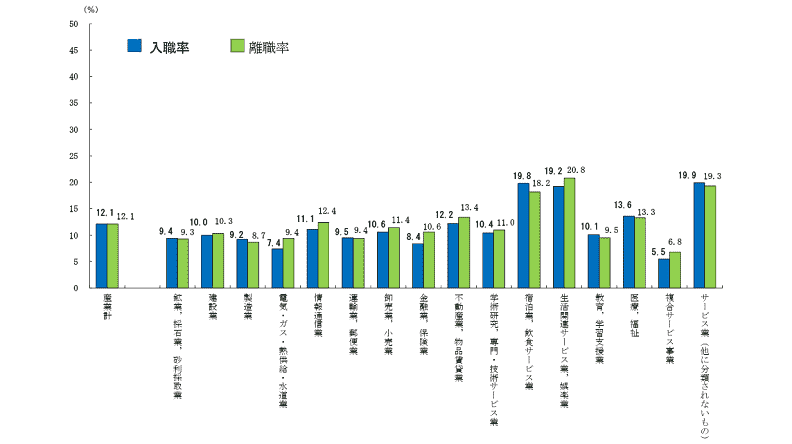

産業別の平均

産業別に定着率を見てみると、以下の傾向が見られます。

- 複合サービス事業(郵便局や協同組合)(93.2%)や鉱業・採石業・砂利採取業(90.7%)、電気・ガス・熱供給・水道業(90.6%)などは定着率が高い

- 生活関連サービス業・娯楽業(79.2%)宿泊業・飲食サービス業(81.8%)などは定着率が低い

これらは、仕事内容や就業形態の違いによる労働時間、賃金、福利厚生の差など、さまざまな要因によって生じていると考えられます。

定着率を上げることのメリット

定着率の向上は、企業にさまざまなメリットをもたらします。ここでは、定着率を上げることで得られるメリットを4つ解説します。

採用・教育コストの削減

従業員が退職すると、企業は後任の採用・教育に新たなコストを費やす必要があります。例えば、求人広告の掲載費用、面接官の人件費、人材紹介会社への手数料、さらに新しい従業員を育成するための研修やOJT(On-the-Job Training)などです。高い定着率を維持することで、これらのコストを削減できます。

組織の生産性向上

新しい従業員が企業の文化や業務に慣れるまでには時間がかかります。また、既存の従業員も、新しいメンバーの加入に伴う業務の引き継ぎや人間関係の再構築が必要となり、一時的に生産性が低下することがあります。

高い定着率を維持することで、従業員は長年の経験や知識を生かして、高いパフォーマンスを発揮し続けることができ、組織全体の生産性向上につながります。

採用力向上

高い定着率は、企業の安定性と従業員満足度の高さを示す指標となり、求職者にとって魅力的な要素となります。さらに、既存の従業員が長く活躍できる環境は、従業員満足度を高め、リファラル採用も成功しやすくなるでしょう。これにより、より優秀な人材を獲得できる可能性も高まります。

従業員のモチベーション・エンゲージメント向上

定着率を上げることで、従業員のモチベーションとエンゲージメントを高める効果があります。従業員が自分の仕事にやりがいを感じ、自社に貢献している実感を得ることで、仕事への意欲が高まり、パフォーマンス向上につながります。

また、多くの人が長く活躍していれば、自身の今後のキャリアについてのイメージを持ちやすくなるでしょう。

定着率が高い企業に共通する特徴

優秀な人材を獲得し、長く活躍してもらうためには、従業員が「この会社ではたらき続けたい」と思えるような魅力的な職場環境を作る必要があります。ここでは、定着率が高い企業に共通する特徴を5つご紹介します。

適正な評価・報酬制度がある

公平で透明性の高い評価制度と報酬体系が整っている企業は、定着率が高い傾向にあります。

評価制度が不透明で、正当に評価されない企業では、従業員のモチベーションが低下し、離職につながりやすくなります。一方で、明確な評価基準があり、業績や貢献度に応じて昇給・昇格が決定される企業では、従業員は安心してはたらき続けることができます。

また、基本給や賞与が市場水準と比較して適正であれば、他社に転職する動機が生まれにくくなります。

ワーク・ライフ・バランスに配慮している

現代では仕事とプライベートのバランスを重視する従業員が増えています。定着率が高い企業は、フレックスタイム制やリモートワークなど、従業員が柔軟にはたらける環境を提供しています。また、有給休暇の取得を奨励し、実際に消化しやすい風土がある企業では、社員の満足度が向上し、長くはたらき続ける動機づけとなります。

逆に、長時間労働が常態化していたり、休暇が取得しづらかったりすると、社員の疲労やストレスが蓄積し、離職につながりやすくなります。

組織の風通しが良い

定着率が高い企業では、社員が自由に意見を言いやすく、組織内のコミュニケーションが活発です。上司や経営層との距離が近く、提案や意見がしっかりと受け止められる企業では、社員のモチベーションが維持されやすくなります。また、部門間の連携が円滑で、情報共有が活発に行われることで、業務の効率化や新たなアイデアの創出につながります。さらに、オープンな社風が根付いている企業では、社員同士が気軽に相談し合い、困ったときにすぐにサポートを受けられるため、ストレスを感じにくくなります。

一方で、組織の縦割りが強く、意見が通りにくい職場では、社員が孤立しやすく、不満が溜まりやすいため、離職率が高くなる傾向があります。

企業のビジョンや価値観が浸透している

企業のビジョンや価値観が従業員に浸透している企業は、定着率が高い傾向にあります。経営陣が企業の方向性を明確に示し、それが従業員の共感を得られるものであると、「自分もこの会社の成長に貢献したい」と感じるようになります。例えば、社会貢献や持続可能性を重視する企業では、その理念に共鳴する社員が集まりやすく、結果的に定着率も向上します。

反対に、企業の方向性が不透明であったり、理念が実態と乖離したりする場合は、社員が企業に対する信頼を失い、離職のリスクが高まります。

従業員の声を反映する仕組みがある

従業員の意見を積極的に取り入れる企業は、定着率が高くなる傾向があります。例えば、定期的にエンゲージメントサーベイを実施し、従業員満足度や職場環境の課題を把握して改善を図っている企業では、従業員の不満が蓄積しづらく、離職防止につながります。

定着率が低下する要因

定着率が低下する要因はさまざまですが、特に注意すべき6つの要因を解説します。これらを理解し、適切な対策を講じることで、定着率向上を目指しましょう。

適性に合った仕事内容でない

従業員が自身の能力や適性を生かせない仕事に就いていると、モチベーションが低下し、離職につながる可能性があります。

これを防ぐには、採用時の適切な人材配置だけではなく、定期的な面談を通じて従業員のキャリアプランや希望を把握し、適材適所の配置を行うことが重要です。ミスマッチを防ぐためには、採用時にスキルや経験だけではなく、仕事への関心やキャリアプランも考慮する必要があります。また、入社後も定期的な面談を行い、仕事に対する満足度や課題を確認し、必要に応じて配置転換などを検討することで、従業員が最大限に能力を発揮できる環境を整えましょう。

人間関係に問題がある

職場の人間関係は、定着率に大きく影響します。上司や同僚との関係が良好でない場合、従業員のストレスが増え、離職のリスクが高まります。

そのため、チームビルディングや交流会などを開催し、コミュニケーションを促進することが重要です。また、悩みや不安を相談しやすい環境を整えることも必要です。日頃から上司や同僚とのコミュニケーションを密にし、信頼関係を構築することで、安心してはたらける職場をつくりましょう。

ハラスメントが発生している

パワハラやセクハラなど、ハラスメントが社会問題となっています。ハラスメントは、従業員の精神的な負担を増やすだけでなく、企業の信頼にも影響を及ぼします。

ハラスメントを防ぐためには、全従業員を対象としたハラスメントに関する知識や防止策を教育する研修を定期的に実施し、早期発見・早期対応を促すことが重要です。また、社内外に相談窓口を設け、被害者が安心して相談できる体制を整えましょう。問題が発生した場合には、迅速かつ公正に調査を行い、適切に対処することが求められます。企業として厳正な対応を取ることで、ハラスメントを許さない職場文化を醸成しましょう。

期待通りの評価・待遇でない

従業員は、自身の仕事が正当に評価され、適切な待遇を受けることを期待しています。評価基準が不透明であったり、給与や福利厚生が業界水準に満たなかったりする場合、モチベーションの低下や離職につながります。

これを防ぐには、公平で透明性の高い評価制度を構築し、能力や成果に基づいた評価を行うことが重要です。また、定期的に待遇を見直し、従業員の意見を反映しながら改善を図ることで、満足度を高めることができます。

明確なキャリアパスがない

従業員は自身のキャリアプランを描き、将来の展望を持つことで、モチベーションを高めることができます。しかし、企業がキャリアパスを示さないと、従業員は将来に不安を感じ、離職のリスクが高まります。

そのため、定期的な面談を通じて従業員のキャリアプランを確認し、具体的な成長機会を提供することが重要です。スキルアップを支援するため、社内研修や外部研修、eラーニングなどの制度を整え、従業員の成長をサポートしましょう。さらに、昇進や昇格の基準を明文化し、公平な機会を提供することで、長期的なキャリア形成を支援できます。

入社前後でギャップがある

求人情報や面接時の説明と、実際の仕事内容や職場環境にギャップがあると、従業員の期待が裏切られ、早期離職につながる可能性があります。

これを防ぐには、求人情報や面接で仕事内容や職場環境を正確に伝えることが重要です。良い点だけでなく、課題や業務の厳しさについても説明することで、入社後のギャップを最小限に抑えられます。また、入社前に職場見学の機会を設けることで、実際の雰囲気を確認できるようにするのも有効です。さらに、新入社員にメンターをつけ、業務や職場環境に適応しやすいようサポートすることで、定着を促します。

定着率の低下によって生じるリスク

定着率が低下すると、組織全体にさまざまな悪影響が及びます。

まず、採用した人材が短期間で離職してしまうと、採用や教育にかけたコストが無駄になり、業績にも悪影響を与えかねません。加えて、頻繁な人員の入れ替わりは現場の生産性を下げる要因となり、既存の従業員への負担増加やモチベーション低下にもつながります。

また、離職が続くと「はたらきづらい職場」「すぐに辞めてしまう会社」といったネガティブな印象を社内外に与えてしまい、採用活動にも悪影響を及ぼします。

定着率の低下は、単なる人材の流出にとどまらず、企業ブランドや事業の成長性にも関わる重要なリスクといえるでしょう。

定着率を上げる7つの方法

ここでは、定着率を改善するための7つの方法を紹介します。まずは現在の定着率を計算し、以下の方法を参考に、自社の状況に合った対策を講じてください。

自社の離職理由の分析

定着率を上げるためには、従業員が辞める理由を把握することが第一歩です。退職者面談やアンケートを活用し、離職理由を分析しましょう。面談は、退職手続きを終えた後に実施する、かつ話しやすい雰囲気を作ることが大切です。収集した情報を分析し、改善すべきポイント(職場環境や待遇、評価制度など)を特定し、具体的な対策を講じることで、定着率の向上につながります。

採用ミスマッチの改善

採用ミスマッチを改善するために、求人情報は仕事内容や必要なスキル、企業文化などを具体的に記載し、応募者が入社前に企業のイメージをつかめるようにしましょう。また、面接では双方が十分に情報交換を行い、疑問点を解消できるようなコミュニケーションを意識しましょう。さらに、適性検査を活用することで、応募者の能力や性格、価値観などを客観的に把握し、ミスマッチの改善につながります。

評価制度の見直し・導入

公平で透明性の高い評価制度は、従業員のモチベーション向上につながります。評価基準を明確にし、具体的な行動や成果に基づいた評価を行いましょう。また、評価結果は従業員にフィードバックを行い、納得感を得られるように面談を実施しましょう。従業員の疑問や不安を解消することも大切です。

社内コミュニケーションの促進

社内コミュニケーションを促進することで、従業員同士の信頼関係を構築し、定着率の向上につながります。

例えば、チャットツールや社内SNSを導入すると、従業員が気軽にコミュニケーションをとることができます。また、懇親会やチームビルディングイベントを開催すると、部署を超えた交流が促進されます。さらに、オフィス環境の改善も有効です。リラックスできる休憩スペースやフリーアドレス席を設けることで、従業員同士が自然と会話する機会を増やせます。

キャリア形成サポートの実施

従業員が自身のキャリアプランを描けるように、定期的にキャリア面談を実施しましょう。上司と部下がキャリア目標や課題について話し合うことで、従業員の成長を支援します。また、スキルアップやキャリアアップを支援するための研修制度を充実させることも重要です。

例えば、社内公募制度を導入することで、新たな挑戦の機会を提供し、モチベーション向上につながります。

従業員満足度調査の実施

従業員満足度調査は定期的に実施し、従業員の意見や要望を把握しましょう。従業員が何に満足し、何に不満を感じているのかを理解することは大切です。アンケートや個別面談を通じて、職場環境の改善点が明確になります。調査結果を基に、改善策を検討しましょう。

福利厚生制度の充実

魅力的な福利厚生制度は、従業員の満足度向上につながり、定着率の向上に貢献します。

例えば、フレックスタイム制やリモートワークなど、従業員のライフスタイルに合わせた制度を導入すると、ワーク・ライフ・バランスが保たれ、従業員の満足度が向上します。また、休暇制度や健康管理支援(健康診断やメンタルヘルス相談)も重要です。他にも育児や介護と仕事を両立する従業員を支援するために、育児休業や介護休業制度、時短勤務制度などを整えたり、資格取得支援や通信教育補助など、従業員の自己啓発を支援する制度を導入したりすることも有効です。

まとめ

優秀な人材の定着は、企業の持続的成長が欠かせません。しかし、定着率向上には、離職理由の分析から評価制度の見直し、キャリア形成支援まで、多角的な取り組みが求められます。適正な評価・報酬制度や風通しの良い組織風土の醸成には、専門的な知見と実行力が必要となります。「自社の力だけでは対応が困難だ」、「効果的な施策を短期間で実現したい」といった企業も少なくありません。

「HiPro Biz」では、人材定着における豊富な経験を持つプロ人材のほか、経営層・ CxO・エキスパートクラス等、高度な経営課題を解決できるプロ人材が多数登録しています。定着率向上という御社の課題解決に向けて、ぜひ「HiPro Biz」のサービスをご検討ください。

(編集/パーソルホールディングス編集部・HiPro Biz編集部)

![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)