【パーソル総研 上席主任研究員に聞く】相次ぐ大企業の早期退職募集…日本型雇用は限界なのか?

2025年03月12日(水)掲載

- キーワード:

2024年の春闘では満額回答が相次ぎ、要求額を超える賃上げが実現した企業や、中小企業にも賃上げの波が広がってきました。

一方、大企業による早期退職募集のニュースも増えてきています。複数の上場企業は、業績好調にもかかわらず大規模な早期退職募集を実施。こうした動きについて、パーソル総合研究所の佐々木氏は「いわゆる“日本型雇用”が形を変えつつある。日本企業は事業と人材の両面でシビアな判断を下さなければならない時代に突入している」と指摘します。今後の雇用と組織づくりには何が求められるのでしょうか。

▼関連資料はこちら

ジョブ型等の輸入型マネジメントを考察する研究/パーソル総合研究所 上席主任研究員 佐々木聡 氏

■右肩上がりの時代の「あいまいなマネジメント」は通用しなくなった

■日本企業のジョブ型制度に見られる「3タイプ」

■日本型雇用が悪ではない。重要なのは「自社にとっての最適」を選択すること

■まとめ

右肩上がりの時代の「あいまいなマネジメント」は通用しなくなった

賃上げが大きな話題となる中、業績好調でも構造改革に着手し、早期退職募集を行う企業が増えています。

佐々木氏:端的に言えば筋肉質の組織づくりを進めようとしているのでしょう。 「業績が良いからリストラしない」というのは、これまでの日本企業特有の常識でした。アメリカでは事業の健全化を常に考え、余計な事業を廃止したり売却したりといったメリハリのある経営が主流です。業績が良くても早期退職を募集するのは当たり前。これはいわば健全なリストラだと言えます。

現在では日本企業も、余剰人員を抱えて漫然と経営することは許されなくなりました。株主や投資家などのステークホルダーは厳しい目を光らせています。業績が好調でも従業員全員がハイパフォーマーというわけではない。企業は事業と人材の両面でシビアな判断を下さなければならない時代なのです。

早期退職募集増加の流れには、従来の日本型雇用の変化も関係しているのでしょうか。

佐々木氏:はい。バブル期までは終身雇用が前提で、企業と個人は一体化されていました。企業にとっては人材流出の心配がなく、個人にとっては長期的な待遇の安定が得られるため、互いにとってメリットがあったのです。しかし、これは景気が右肩上がりの時代だからこそ成り立つ雇用慣習でした。

バブル崩壊で市場が縮小し、ものをつくっても国内でなかなか売れない時代になると、多くの企業は海外に生産網や販売網を広げました。そうなると国際的なビジネスのルールに従うことになり、海外拠点での人材マネジメントには海外のステークホルダーの目も加わります。日本的な、ある種のあいまいなマネジメントは通用しなくなりました。

こうした流れの一つにジョブ型雇用への転換があります。筋肉質の組織づくりを目指した早期退職募集増加の背景にも、ジョブ型への転換があることは間違いありません。

日本企業のジョブ型制度に見られる「3タイプ」

たしかにジョブ型雇用の要素を取り入れた人事制度へ転換する企業が増えていると感じます。日本企業にはジョブ型の考え方が浸透しつつあるのでしょうか。

佐々木氏:海外で主流となっている方法、たとえばアメリカ式のジョブ型が浸透しているかと問われれば、答えはノーだと思います。

アメリカ式のジョブ型雇用では企業と個人がジョブディスクリプション(JD)を取り交わし、詳細に定められた契約によって結ばれています。ジョブが不要となれば個人も不要となり、解雇が待っているのです。雇用の流動化が前提にあるアメリカでは解雇になっても次の仕事を見つけやすく、大きな問題にはなりません。しかし日本では同じようにいかない現状があります。

なぜ日本ではアメリカ式のジョブ型をうまく運用できないのでしょうか。

佐々木氏:アメリカと違って雇用の流動化が進んでいないことに加え、人事がポスト増産主義に陥ってしまうことも原因の一つだと考えています。 事業が伸びているときはポストが足りないためジョブを増やしていけますが、事業が行き詰まったり業績が苦しくなったりすると、ジョブそのものを減らさざるを得ません。

つまり不要になった人材への処遇をシビアに判断しなければならないのですが、日本企業の人事の多くは「あの人はこれまで頑張ってくれた」「まだまだ成長の余地があるかもしれない」と考え、人材を生き残らせるために不要なポストをつくってしまうこともあるのです。

日本企業は組織の中で感情を分かち合い、集団行動を得意としてきました。その意味では情が入ってしまうことが必ずしも悪だとは言えません。いずれにせよ、純然たるアメリカ式が日本企業になじまないのは事実で、多くの企業は日本的なジョブ型の運用をしていますね。

日本的なジョブ型とは。

佐々木氏:「ジョブ型」は言葉が一人歩きしがちなので、ここで改めて定義を整理しておきましょう。私は日本企業のジョブ型には3つのタイプがあると考えています。

1つ目のタイプは、前述したアメリカ式のジョブ型。入社から退職までのプロセスが一貫してジョブ型で運用される方式です。日本ではこの方式を取り入れる企業は少ないものの、将来的に解雇要件の緩和などの議論が進めば増えていくかもしれません。

2つ目は、人事制度だけのジョブ型です。特徴は、新たな等級制度やグレード制度を設けていること。従来の日本型雇用では個人の能力を評価する“Pay for membership”の考え方が主流でしたが、“Pay for job”に転換し、職務等級や役割等級によって評価する方法を取る企業が増えています。メンバーは従来通りのやり方で評価し、管理職にだけ等級制度を取り入れる企業も多いですね。いわば2階建てのジョブ型とも言える、社会に出たばかりの人材を丁寧に育てる日本型雇用の要素を色濃く残した方式です。

3つ目は、キャリア自律を求めるジョブ型。人事異動や配置を会社主導で進めるのではなく、社内公募制度などを設けて個人の手挙げ式で進める方法です。これは日本型雇用からジョブ型に移行する準備段階だと言えるかもしれません。求めるキャリアや仕事を自分自身で考える習慣を持たせ、将来的なジョブ型制度への移行を進めようとしている企業も多いでしょう。 アメリカ式の手法がなじまなくても、人事制度だけのジョブ型やキャリア自律を求めるジョブ型への移行は着実に進んでいるのです。

日本型雇用が悪ではない。重要なのは「自社にとっての最適」を選択すること

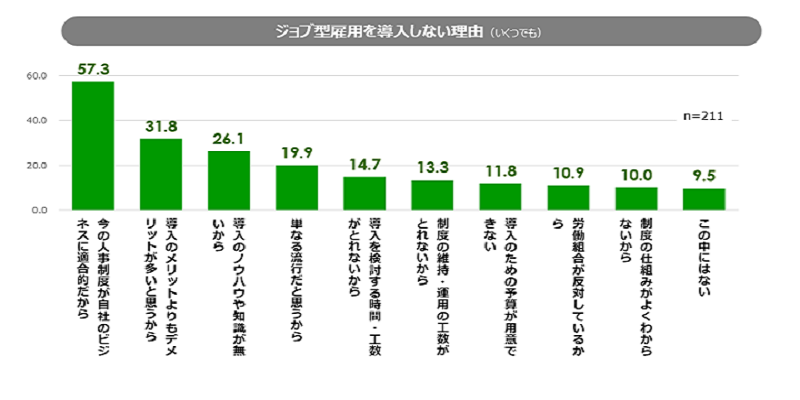

他方、現在の人事制度が自社のビジネスに適合していると考え、ジョブ型制度を導入しない企業も少なくありません。従来の日本型雇用の仕組みにもメリットはあるのでしょうか。

参照:パーソル総合研究所 ジョブ型人事制度に関する企業実態調査

参照:パーソル総合研究所 ジョブ型人事制度に関する企業実態調査佐々木氏:従来の日本型雇用も、企業や事業によってはまだまだ有効だと思います。特に時間をかけてものづくりを進めていくビジネスには大いにマッチするでしょう。 その意味では、製造業などのデジタルから遠い業界はジョブ型に変える必然性があまりないのかもしれません。グローバル比率が低ければ特にそうです。

しかし、労働人口が減少し続け、デジタル化の波がさらに加速していく今後は、企業の生き残りをかけてジョブ型に転換しなければならない局面も訪れるはずです。 大切なのは制度の外形ではありません。自社の事業特性を踏まえ、そこに適した人材を考えた上で、どのように育て配置していくかを計画することこそが重要なのです。

新卒一括採用が主流だった日本企業は、専門性を持たない学生を同じスタートラインで受け入れ、一律に育てるやり方を続けてきました。しかし技術が日々進歩するデジタル化の世界では、人の知恵を集めて事業を進める集団体制が足かせになることもあるかもしれません。どんな産業にもイノベーションが求められる今、企業にはその事業特性に合わせて、最適な手法を選択する覚悟が求められているのだと思います。

個人のキャリア観の変化は企業にどのような影響を与えるのでしょうか。

佐々木氏:終身雇用の幻想が崩れ、企業は個々人の一生涯にわたる面倒を見きれなくなっています。個人もまた、一社に勤め上げてキャリアを終える前提で考えている人は少ないでしょう。

こうした中で、昨今では人材確保の側面からジョブ型への転換を進めている企業も少なくありません。従来の年功序列の制度では個人の強みに応じた高待遇を用意できないからです。特に若手にとっては、年齢にかかわらずチャレンジできる環境は魅力的に映るのでは。

もちろんそうした人材が全てではありません。今後は「自らでキャリアや仕事を選択することを望む人」と、「組織に言われる通りにはたらくことを望む人」に二分化していく可能性もあります。自社の将来に必要なのはどちらの人材なのか。それを考えることも人事に課せられたテーマなのではないでしょうか。

▼関連資料はこちら

ジョブ型等の輸入型マネジメントを考察する研究/パーソル総合研究所 上席主任研究員 佐々木聡 氏

<プロフィール>

株式会社パーソル総合研究所

上席主任研究員 佐々木聡(ささき・さとし)

株式会社リクルート入社後、人事考課制度、マネジメント強化、組織変革に関するコンサルテーション、HCMに関する新規事業に携わった後、株式会社ヘイ コンサルティング グループ(現:コーン・フェリー)において次世代リーダー選抜、育成やメソッド開発を中心に人材開発領域ビジネスの事業責任者を務める。2013年7月よりパーソル総合研究所 執行役員 コンサルティング事業本部 本部長、2020年4月より現職。立教大学大学院 客員教授としても活動。

まとめ

企業は事業と人材の両面でシビアな判断を求められる時代です。自社の事業特性に適した人事制度の見直しやキャリア自律、人材育成と最適配置など、過去に例のない数多くの課題に取り組むことが、これからの人事に求められています。 「HiPro Biz」では、こうした人事課題に強いプロ人材が多数登録しています。限られたリソースの中でスピード感をもって課題解決するために、「HiPro Biz」のサービスの活用を検討されてみてはいかがでしょうか。

(編集/d’s JOURNAL編集部・HiPro Biz編集部)

![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)