戦略人事の実現へ──博士号取得の人事改革プロが語る、テクノロジー活用と業務改革の3視点

2025年09月24日(水)掲載

- キーワード:

人的資本経営時代となり、人事にはこれまでよりも高度な役割が求められるようになりました。戦略人事へと人事業務を進化させる動きが加速する一方で、その土台となる業務プロセス改革が課題となる企業も増えています。

こうした中で注目されるのが人事BPRです。人事業務を徹底的に洗い出し、パターン化・可視化することで、テクノロジーやアウトソーシングをどこで活用すべきかを見極め、効率化と戦略化を同時に進めることが可能になります。データを活用し、経営へ提案できる戦略人事体制をつくるためには何が必要なのでしょうか。慶應義塾大学に教員として勤務する傍ら、企業支援にも携わるプロ人材・佐藤 優介氏に聞きました。

■人事は「本来やるべきだった仕事」ができるようになった

■「なくせる」「テクノロジーで効率化できる」「人がやるべき」の見極め

■プロ人材を「ペースメーカー」として迎え入れ、業務改革を進める

■まとめ

人事は「本来やるべきだった仕事」ができるようになった

——現在の人事には、経営戦略を遂行するための経営層への提案など、戦略要素が求められていると思います。具体的にはどのような役割が期待されているのでしょうか。

佐藤氏:かつての人事は、どちらかというとオペレーションや事務の推進が主な役割でした。しかし今は人が重要資本としてみなされるようになり、人事は単なるオペレーターではなく、経営のパートナーとして事業貢献すべき立場になってきています。

たとえばある企業では、人事の中にビジネスパートナーという役割があり、担当する事業部の業績が人事としての評価に連動しています。事業計画に対して、どのように人事として貢献できたかが評価されるのです。

具体的には、事業側が「30人を採用しないと目標を達成できない」と言っているのに、人事で15人しか採用できなければ、事業計画を修正せざるを得ません。このように人事と事業は基本的に連動しています。一方で、本当にその採用人数が必要なのか、アウトソーシングやテクノロジーで代替できないかを提案する力も求められるのではないでしょうか。

これらは人事が本来やるべきだった仕事であり、テクノロジーの進化によって、全力で向き合えるようになってきたのだと思います。

——戦略人事を遂行するために必要な要素についてお聞かせください。

佐藤氏:人事として何を目指すのか、その戦略の部分から固めていくべきだと思います。経営戦略と連動した人事戦略から考え、人事として目指すべき姿を明確化するのです。テクノロジーを活用することで、人事が本来やるべきことを明らかにしていけるでしょう。

AI活用などの「How」から考えていくと、テクノロジー活用自体が目的になってしまい、本来の目的を見失ってしまうかもしれません。

「なくせる」「テクノロジーで効率化できる」「人がやるべき」の見極め

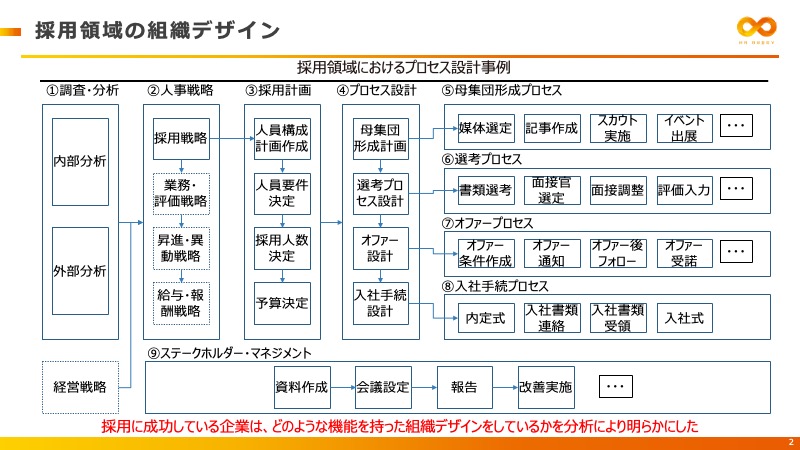

——戦略人事へと人事業務を進化させる動きが加速する中で、人事には業務負担が増え、その土台となる人事の業務プロセス改革が課題となっている企業も多いと考えられます。どのように対応していくとよいでしょうか。 資料提供:佐藤優介氏

資料提供:佐藤優介氏

佐藤氏:私は人事プロセスを専門の手法で可視化して課題を抽出し、理想の人事プロセスを設計することを研究し、博士号を取得しました。

たとえば採用領域では、「①調査・分析」、「②人事戦略」、「③採用計画」、「④プロセス設計」、「⑤母集団形成プロセス」、「⑥選考プロセス」、「⑦オファープロセス」、「⑧入社手続きプロセス」、「⑨ステークホルダー・マネジメント」の9つのプロセスがあります。

採用がうまくいっている企業は、上流の①〜④のプロセスを毎年うまく設計・遂行できています。対して、⑤以降のプロセスに追われている企業はうまくいっていません。人事部門でも⑤以降のプロセスで手一杯になっていることが多いですね。

私はデータを共有いただいて統計分析をしたり、インタビュー調査をしたりすることで企業を支援しています。

——人事はどのように現状の業務を交通整理すればよいのでしょうか。

佐藤氏:前述のような上流プロセスに向かうために、現状の業務プロセスを整理することが必要です。

たとえばある企業では、採用以外の労務や人材育成なども含め、すべての人事業務プロセスを洗い出しました。全部で100枚以上の人事プロセスのスライドになるなどの膨大な情報です。まずはこれを洗い出すことが大切です。

これだけ大きな領域でも、業務プロセスはパターン化できます。企業規模はさまざまでも、人事業務は本質的にパターン化できるものなのです。プロセスを洗い出す際には「人事制度」「福利厚生」などカテゴリに分け、それぞれどんな業務があるのかを担当者ごとにリスト化。その後、専門の手法を用いて業務同士のつながりや必要性、また課題などを見える化していきます。

部門の当事者も気づいていないようなつながりや、無駄でなくせる業務や重複業務が見えてくることも多いですね。「◯◯さんは、いつも忙しそうだけど理由が分かった」といった気づきも生まれます。

こうして可視化すると、テクノロジーとの相性も見えてきます。AI活用が適しているものと適していないものも明らかになるでしょう。たとえば母集団形成や選考などは定型業務が多いので、AIによって効率化しやすいです。

このようにして「なくせる業務」「テクノロジーで効率化できる業務」を仕分けていくと、最終的に「人が担う業務」が残ります。これは社内でやるべきなのか、アウトソーシングすべきなのかを判断することが可能となります。

——AI活用が進む中で、人事領域においては「人がやるべきこと」「AIに任せられること」をどのように切り分け、業務として実践していくとよいのでしょうか。

佐藤氏:上流部分は、やはり人がやるべきでしょう。組織にいる人が、なんのためにそこで活動しているのか。そこにはすべて人の判断と意思が入ってくるはずです。人が選んであげないと定まらないものもあるはずです。

逆に上流でも、データ分析などはAIで決まったパターンでできます。ただし、その解釈は人次第。私もAIを使いますが、期待するのは、人なら入社2〜3年目くらいの若手に求める水準です。逆に、AIとの対話でヒントや種をもらい、自分ならではの研究計画へつなげています。

ちなみに私はChatGPT、Gemini、Claudeの3つのAIを活用しています。入力するプロンプトはすべて同じで、同時に指示して回答を待つのです。それぞれのAIに性格があり、強みがあり、3人の部下がいる感覚ですね。それぞれの回答をかけ合わせたり、あるAIの回答を他のAIに見せたりしてさらに考えさせることもあります。1人で考えていると考えが凝り固まるときも、3人のAIと対話することで考えが広がります。

こうなると、組織運営において人に最終的に残る仕事は判断・意思決定です。身近な例では、AIが「A案とB案」を持ってきたときに決められるかどうか。決められないとしたら、そこにスキル的な課題があるのかもしれません。

もう一つ残るのは、信頼関係の構築です。その能力には希少性があると思います。下流業務はテクノロジーで効率化できますが、それでも忘れてはいけないのは、採用候補者との対話など信頼を獲得するプロセスです。

プロ人材を「ペースメーカー」として迎え入れ、業務改革を進める

——業務プロセス改革を進めることで、企業にどのような具体的な成果が期待できるのでしょうか。

佐藤氏:ある企業では監査プロセスでシステムが複雑化し、リスクがあると判断されてしまい、プロセスを含めて見直さなければいけない状況でした。こうしたケースは意外と多いもの。最近はHRテクノロジーの導入が進んでいますが、「採用はこれ」「労務管理はあれ」と異なるツールを入れ、つなげることが手作業になっているケースもあり、逆に非効率化してしまっているのです。こうした状況でも、データを一箇所のプールにまとめることや、APIで連携などすれば、AIは適切に対応できます。

別の企業では、人的資本経営に取り組む上で、いかに株主に理解してもらうかデータや指標を整理するために支援に入りました。その結果、整理した統合報告書のデータや指標が外部の評価機関の上位に入ったケースもあります。投資家への説明は、これまでなかなか人事がやってこなかった領域です。だからこそ大きな前進でした。

——「自社だけでは人事業務改革を進めることが難しい」「やらなきゃと思いながらも止まってしまっている」と感じている企業も多いと思います。人事BPRの専門家が関わることで、どのような成果を期待できるのでしょうか。

佐藤氏:外部人材に期待すべきは、ペースメーカーとしての役割です。取り組みにリズムを作ってくれる意味があります。

たとえば私が支援に入って大量の人事プロセスを可視化する際には、毎週の定例ミーティングを設定し着実に進めていきます。外部人材が加わることで、進捗確認や次回までの作業を明確化するペースが着実に生まれます。最初の3か月で、徐々にプロジェクトが動いていくことを体感していただけると思います。1回だけのスポットコンサルでは、なかなか変われないことも多いのです。

また、社内で何かを通そうとすると、時にさまざまな利害関係者と対峙することがありますよね。その利害関係から解き放たれた外部人材がいれば、「あの人が提案してくれたんです」といったようにうまく交渉できる面もあるでしょう。

専門知識のみならず、プロ人材にはさまざまな業界でやってきた生の知恵があります。私たちのようにアカデミアの人間には理論の専門性もあります。こうしたリソースをうまく活用していただければと思います。

【プロフィール】

佐藤優介(さとう・ゆうすけ)

慶應義塾大学大学院 特任講師一般社団法人HR Buddy研究所 代表理事

ベンチャー企業勤務、起業を経てアクセンチュアに戦略コンサルタントとして新卒入社。主に金融機関向けの戦略立案やアナリティクス/デジタルマーケティング領域のプロジェクトに携わる。2012年には娘の誕生にともなって1年間の育児休暇を取得。子育てをしている中で「人材育成に関わりたい」という思いが強くなり、職場復帰の際に人事部に異動。中途採用、新卒採用責任者、人事戦略担当を務め、現在は慶應義塾大学大学院で教員を務める傍ら、一般社団法人HR Buddy研究所の代表理事として企業との共同研究プロジェクトを推進している。

まとめ

人事はもはやオペレーションの担い手ではなく、経営のパートナーとして成果に直結する役割を担うことが求められています。そのためにはまず業務を徹底的に可視化して課題を抽出し、「なくす」「効率化する」「人が担う」の3段階で整理して、AIやアウトソーシングを適材適所で活用していく必要があります。自社だけでは停滞しがちな業務改革も、ペースメーカーとしてのプロ人材の力を借りれば前進するはず。人的資本経営につながる成果を生み出すために、「HiPro Biz」でプロ人材の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)