サステナブル経営の実現へ。HRデータ活用の突破口は、現場発「セルフジョブ定義」

2025年09月18日(木)掲載

- キーワード:

多くの企業がサステナブル経営の実践を目指し、人的資本へのアプローチを強化しています。従業員の(広義の)スキルを適切に測定し、経営戦略へと活かすためにカギとなるのが「HRデータ活用」です。しかし現場では「何をどう測定すればよいかわからない」「スキルの可視化や、そもそもスキルを抽出するための元データの整備が不十分」といった悩みがよく聞かれ、タレントマネジメントシステムを導入しても「入力まではできたが活用方法がわからない」、あるいは「入力すら促進されない」と停滞してしまうケースも目立ちます。

HRデータを真に活用するためには、どのような準備や運用体制が必要なのでしょうか。数多くの企業の人的資本経営を支援するプロ人材の民岡 良氏に聞きました。

■HRデータ活用は、「経営層」「人事部門」「現場従業員」それぞれに大きなメリットがある

■データを正しく集めるために「スキルタクソノミー」を活用する

■現場主導型でスキルの可視化を進める「セルフジョブ定義」

■まとめ

HRデータ活用は、「経営層」「人事部門」「現場従業員」それぞれに大きなメリットがある

——現在、多くの企業が人的資本へのアプローチを通じた「サステナブル経営」を目指していると考えられます。民岡さんは日本企業の現状をどのように捉えていますか。

民岡氏:私は、サステナブル経営、ひいては人的資本経営につながる根本的な部分として最も重要なのは後継者計画だと考えています。

しかし、理想的な後継者計画を進められている企業は少なく、サステナブル経営を本気で実践できている企業も数えるほどではないかと感じます。後継者計画は「後継者をなんとなく選んでおけばいい」という話ではありません。(広義の)スキルベースで人材要件を定義し、それに対して現状の人材がどんなスキルを持っているのかを突き合わせ、マッチ度を出して結びつける。これが本来の後継者計画ですが、ここまでの仕組みで行っている企業は少ないのが現状です。

——なぜ理想的な後継者計画を進めることが難しいのでしょうか。

民岡氏:原因の一つに、スキル情報を中心としたHRデータを活用しきれていないことが挙げられます。

私が支援する企業からも、HRデータ活用に関する相談が多く寄せられます。HRデータ活用が不可欠であり、「人材のスキル」もデータに含まれることを認識しているものの、どうやればいいのかが見えない、具体的な進め方がわからないという悩みをよく聞きます。これまで自社なりに取り組んできた事例はあっても、スキル情報を使いこなせておらず、スキルをベースとしたマネジメントが現場に浸透しないという悩みも多いですね。

つまり、企業の多くは「スキルを可視化する方法がわからない」「データを集めても先に進めない」「現場へ浸透しない」という三段階の問題に直面していると言えます。

——HRデータ活用が進むことは、企業にとってどのようなメリットがあるのでしょうか。

民岡氏:経営層、人事部門、現場従業員のそれぞれに大きなメリットがあります。

経営層にとっては、ファイナンシャル領域のKPIやロジスティクス領域のKPIと同様に、人事やはたらき方におけるKPI管理がしやすくなります。現状では、ファイナンスやロジスティクスなどのKPIを別々のシステムを使いながら重ねて見ている企業が多いのですが、本来は人事領域のKPIも合わせて3領域を重ねて見ることが望ましいのです。たとえば「エンゲージメントが上がるとどう財務上のインパクトにつながるのか」といった分析が可能になります。

人事部門にとっては、一言で表すと「人事のステータスを上げる」ことにつながるでしょう。HRデータをうまく活用して経営戦略との紐付けを丁寧にしていくことができれば、人事の取り組みが売上や利益にどうつながっているのかを明らかにしやすくなります。これまでコストセンターとして見られていたかもしれない人事が、実は経営に貢献しているのだと明確に示せるようになるのです。

現場従業員にとってのメリットが最も大きいかもしれません。HRデータの活用によって従業員体験の向上につながるからです。典型例は学習の個別化でしょう。従業員個々の現状のスキルが特定できていれば、現在のポジションにおけるスキルギャップが明確になります。必要なスキルを獲得するために、まず何をすればよいのでしょうか。10人いれば10通りのメニューがあり、それを個別最適に提供できるようになります。

これら3つはすべてつながっています。従業員体験の向上は人事のおかげだと感じてもらえるし、従業員体験向上によってエンゲージメントが向上すれば業績も上がり、経営層としても満足のいく成果が生まれるでしょう。

データを正しく集めるために「スキルタクソノミー」を活用する

——HRデータ活用に向けて必要となる準備についてお聞かせください。

民岡氏:まずはスキルデータを集め、スキルを可視化できる体制を作る必要があります。しかし、この段階でつまずいてしまうケースも少なくありません。

大前提として、スキルを可視化するには現場従業員の協力が欠かせません。良くないパターンは、人事やマネジメント層が勝手に部下のスキルを推測して入力してしまうケース。これは最もやってはいけないことです。現場の自発的な協力を得なければ、正しくスキルを可視化することができないし、そもそも現場の納得感も得られないからです。

——なぜ現場の協力を得るのが難しいのでしょうか。

民岡氏:要因の一つは心理的なものです。従業員の協力を得られない企業は、自身のスキル情報を入力することでどんなメリットがあるのかを従業員に示せていません。スキル入力は高度な自己開示にあたります。いわゆる外資系企業の従業員は「自分をアピールする絶好の機会」ととらえますが、日本企業の従業員は真逆で、「スキルを入れることで逆に◯◯がないと思われるのでは、マイナス評価になるのでは」とネガティブに考えやすい傾向があります。だからこそ、入力するメリットをわかりやすく示し、「入力してくれた情報はプラス評価にしか使用しない」と明確に伝える必要があるのです。

また、テクノロジーやツールの不足もハードルとなります。従業員がそれぞれ勝手に思いついた言葉でシステムに入力しても、データをまとめきれません。ちなみに英語圏ではスキルの名称や種別は明確に定義されており、企業や個人が独自にスキル名を設定することは、その必要もなければ基本的にそのやり方はあまり良くないこと、という共通理解があります。

たとえば「論理的思考力」や「コミュニケーション能力」などは、英語に変換すればそのまま世界に通じます。しかし、日本企業でよく聞かれる「人間力」は英語圏では通用しません。日本のビジネスパーソンは人間力という言葉を使いたがりますが、日本企業の察し合う文化ではなんとなく通用しても、世界ではそのような曖昧な表現は一般的ではないのです。

スキルをデータとして集めていくためには、辞書のようなものからスキルを探して選択できる仕組みが必要です。専門用語では「スキルタクソノミー」と呼ばれ、スキルを体系的に一覧化したフレームワークやライブラリーが存在します。これを参照しながら従業員がスキルを選択できるようにすることで、あるいはシステムによって自動付与されるようにすることで、人によって言い方が異なる曖昧なデータではなく、精緻なデータとして運用できるようになります。

現場主導型でスキルの可視化を進める「セルフジョブ定義」

——スキルを可視化して運用する際に、企業が失敗してしまいがちなことはありますか。

民岡氏:多くの企業がやってしまいがちなのは、経営戦略を人材戦略に落とし込み、ジョブディスクリプションを作ることです。これは一見正しいように思えますが、欧米企業のやり方をただ真似しても、日本企業ではうまくいかないことが多いのです。

トップダウンで経営戦略を人材戦略に落とし込み、ジョブディスクリプションを作ると、「To Be要件」を積み重ねた要件定義ができあがります。ジョブディスクリプションでは要件定義をスキルベースで進めることが前提ですが、結果的には「こんなスキルをたくさん持っている人なんて見たことがない」という理想論の定義になってしまうことがほとんど。結果的に、立派な定義に合う人がなかなか見つからないという事態に陥ってしまいます。

このやり方だと、現場が白けてしまうという問題もあります。従業員は「そんなすごい人材は見たことがないし、自分もなれそうにない」と感じ、興味を失ってしまうのです。

——どうすれば現場従業員にとってリアリティのある要件定義ができるのでしょうか。

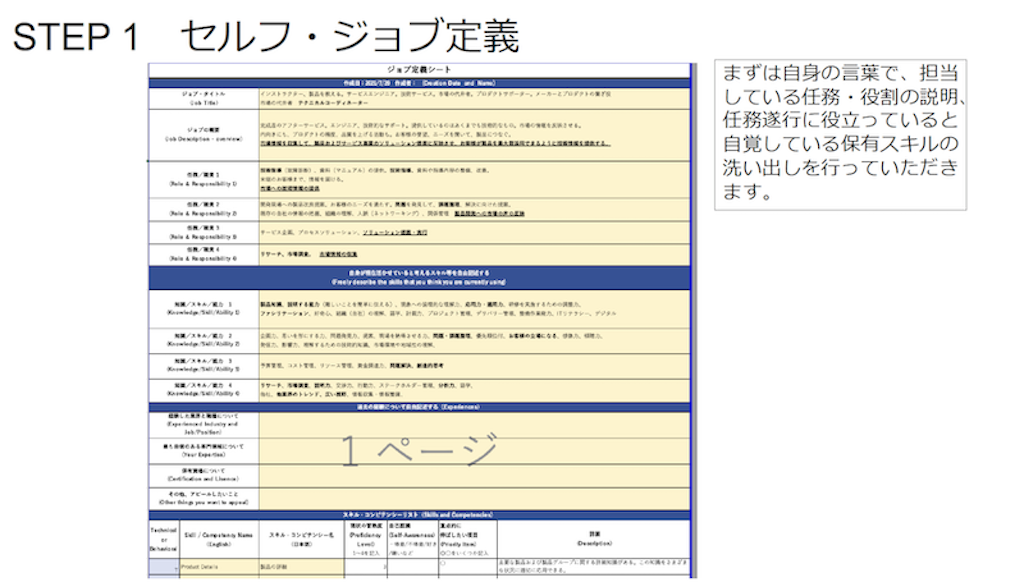

民岡氏:私が推奨しているのは「セルフジョブ定義」です。現場にヒアリングし、理想論の人材ではなく、実在するその人を「As Is」で表現していくやり方です。

「組織や上司から期待されていることを一切忘れ、自身の任務、職責を自由に表現してください」と依頼すると、従業員は自身の主観で言語化してくれるようになります。いきなりスキルを聞くのではなく、まず仕事の中身を聞くことがポイントです。自分の仕事を自分なりの観点で話すので、スキルを誰かに自慢する心苦しさもありません。

資料提供:株式会社S P総研

資料提供:株式会社S P総研このようにして任務、職責の表現さえできれば、AIを活用して「その任務、職責の人にはこんなスキルがあるはず」と自動抽出することもできます。

こうして現場主導型で進めながら、スキルの可視化を進めていけます。従業員は、AIが「あなたはストーリーテリング能力を持っている」などと発見してくれることにも大きなメリットを感じてくれるでしょう。

——セルフジョブ定義を進めた先の活用方法についてもお聞かせください。

民岡氏:ここまでできれば、無数の活用方法があります。

たとえば、セルフジョブ定義は従業員個人の「キャリアカルテ」となり、これをもとにキャリアパスの高度なシミュレーションができるようになるでしょう。

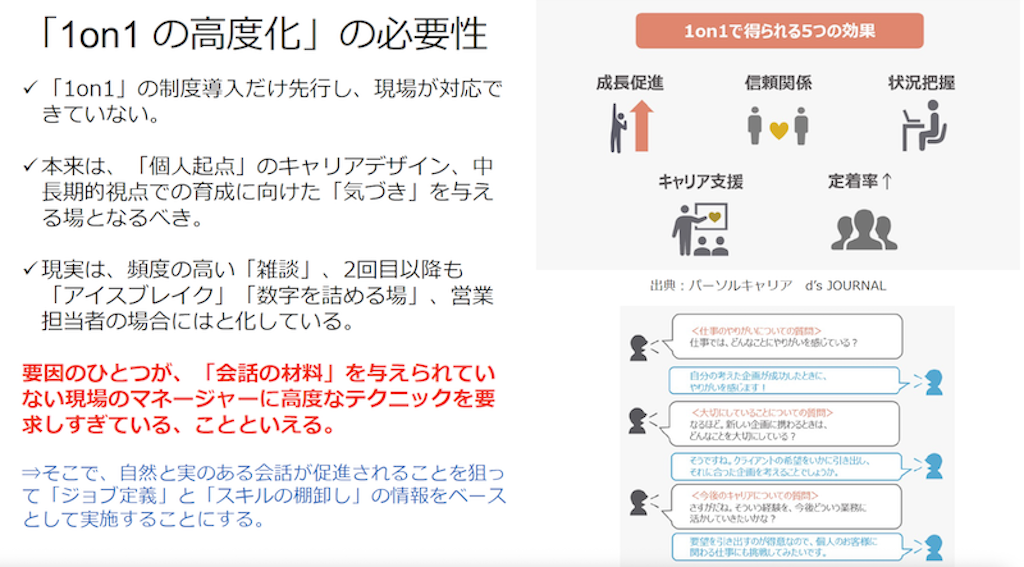

私が最もおすすめしているステップは「1on1の高度化」に活かすことです。1on1の場を設けているのに取り組みがうまく進まない企業では、現場の管理職に問題があると言われがちです。しかし、そもそも適切な材料がなければキャリアデザインの会話などできません。何のデータもなしに中長期的なキャリアデザインを描くというのはなかなか難しい話です。

セルフジョブ定義を通じて作成されたキャリアカルテを活用すれば、1on1は個人起点でキャリアデザインを練っていく場になるはず。現状のスキルをもとにして足りないスキルを特定し、個別最適なラーニングコンテンツを提案することも簡単にできます。

さらに「そのスキルがあるならこの業務のほうがマッチ度は高い」といった適正配置にもつながりますし、後継者計画にも活かせるでしょう。スキルに基づき、根拠を持って最適な後継者候補をリストアップしていくことで、企業はサステナブル経営を実践していけるようになるのです。

資料提供:株式会社S P総研

資料提供:株式会社S P総研【プロフィール】

株式会社S P総研 代表取締役 民岡 良(たみおか・りょう)

1996年慶應義塾大学経済学部を卒業後、日本オラクル、SAPジャパン、日本アイ・ビー・エム、ウイングアーク1stを経て2021年5月に株式会社S P総研 代表取締役に就任。 現在は「持続可能な働き方」を追求するためのコンサルティングサービスおよび「人的資本経営」の支援サービスを提供しており、「人的資本開示」(ISO 30414)に関する取り組みについても造詣が深い。日本企業の人事部におけるデータ活用ならびにジョブ定義、スキル定義を促進させるための啓蒙活動にも従事。著書に『HRテクノロジーで人事が変わる』(共著、労務行政、2018年)、『経営戦略としての人的資本開示』『戦略的人的資本の開示』(共著、日本能率協会マネジメントセンター、2022年)、『現代の人事の最新課題』(共著、税務経理協会、2022年)、『最新のHRテクノロジーを活用した 人的資本経営時代の持続可能な働き方』(すばる舎、2024年)などがある。「ビジネスガイド」(日本法令)等への寄稿、ならびに、労政時報セミナー、HR Summit、日経Human Capital、HRカンファレンス等、登壇実績多数。

まとめ

サステナブル経営を実現するためには、HRデータ活用を避けて通ることはできません。しかし、企業の現場では、その入り口となるスキル可視化の段階でも、心理的、技術的な課題が立ちはだかっています。民岡氏が提唱する「セルフジョブ定義」は、現場主導でデータを抽出し、キャリア設計や適正配置、後継者計画に応用できる有効な方法となるでしょう。

「HiPro Biz」には、人事領域の実践知を持つプロ人材が数多く登録しています。

HRデータ活用をコストではなく未来への投資と捉え、サステナブル経営を推進する一歩を踏み出すためにも、「HiPro Biz」にぜひ一度ご相談ください。

▼人事関連資料

・OJTを問い直す ~現場任せから「戦略的OJT」への転換に向けて~/パーソル総合研究所 上席主任研究員 佐々木 聡氏

・AI時代に中期経営計画を実現する「戦略的要員計画」策定ステップ

・採用難時代の人事責任者が読むべきプロ人材活用術

・ジョブ型等の輸入型マネジメントを考察する研究/パーソル総合研究所 上席主任研究員 佐々木聡 氏

・【パーソルグループ事例】 人的資本レポートの作成フロー

・「反DEI」の潮流とこれから/パーソル総合研究所 上席主任研究員 佐々木聡 氏

▼生成AIに関する調査資料はこちら

生成AI活用実態の調査レポート 〜大手企業役職者522名の視点から読み解く、導入効果・課題・投資戦略〜

▼HiPro Biz 人事関連資料

導入事例のご紹介~人事編~

【“課題ありき”だから、分かりやすい!】HiPro Biz 活用ポイントガイド(人事編)

![顧問、専門家のプロ人材紹介サービス | HiPro Biz [ハイプロ ビズ]](/img/logo.svg)